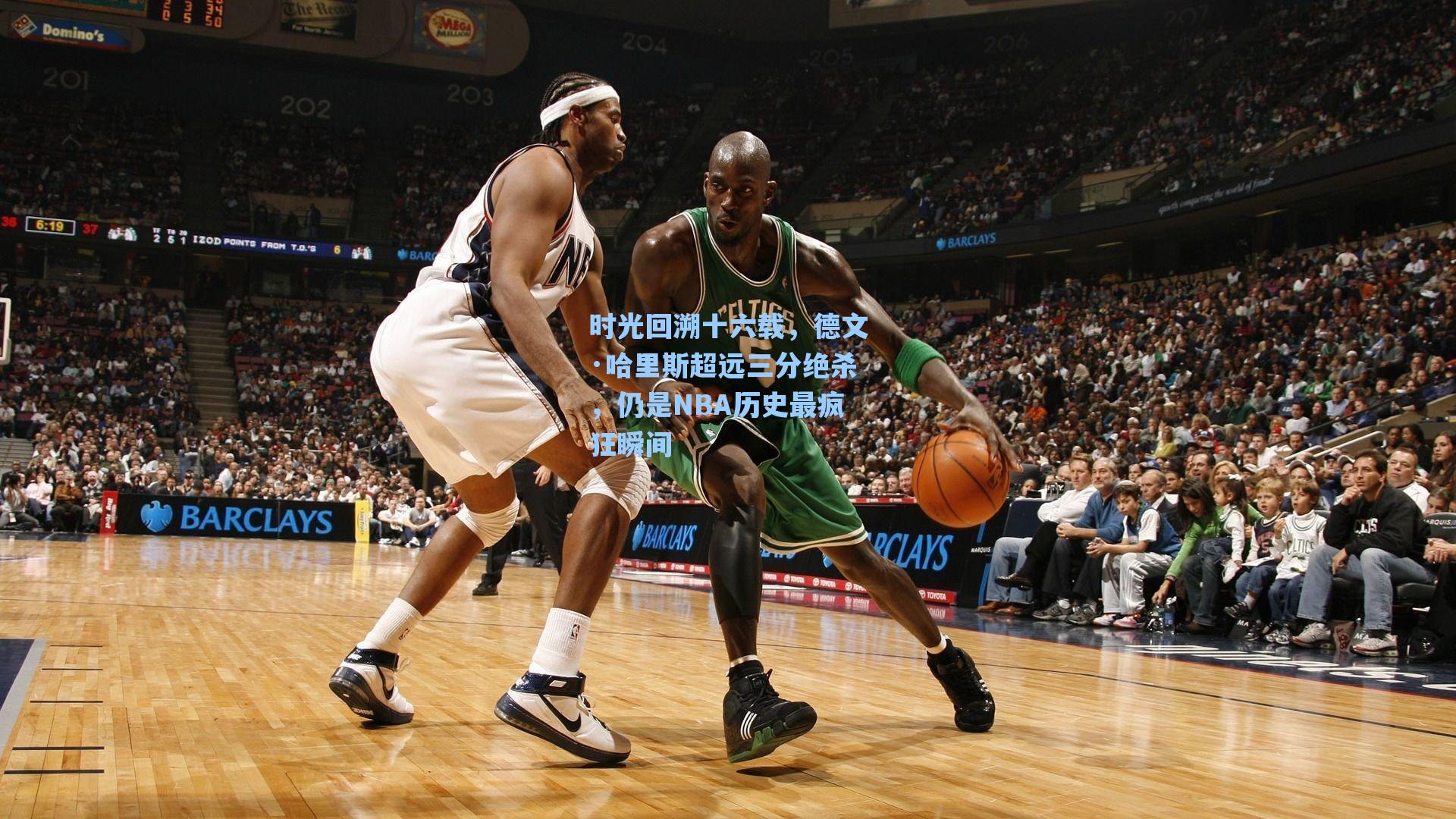

在篮球世界的词典里,“绝杀”二字总伴随着电光石火的瞬间与血脉贲张的呐喊,若论及那些真正颠覆认知、将不可能化为现实的绝杀,2009年3月28日新泽西篮网对阵费城76人的比赛,注定是一座永恒的里程碑,那一夜,德文·哈里斯在时间近乎归零的刹那,以一记跨越半场的“绝望三分”,改写了比赛的结局,也让“哈里斯绝杀”成为此后十余年球迷与媒体反复咀嚼的传奇。

绝杀前的风暴:一场双加时的鏖战

那场比赛的背景,本身已足够戏剧化,篮网与76人鏖战至第二个加时,比分如钟摆般交替上升,距离终场仅剩1.8秒,76人凭借前锋伊戈达拉的冷静罚球,以96:95领先,篮网已无暂停,后场底线发球,时间仅够一次仓促出手,费城主场球迷已开始庆祝,解说员的声音带着“胜负已定”的疲惫——毕竟,从后场到前篮筐,距离超过18米,即便是当今三分时代的巨星,也难以在此等逆境中创造奇迹。

篮球的魅力恰恰在于它的不可预测性,哈里斯接球后踉跄转身,面对76人前锋伊戈达拉的贴身防守,几乎失去平衡,他没有选择传球,而是在距离本方三分线两步的位置,用一记近乎推射的姿势将球抛向空中,皮球划过一道突兀的弧线,像一颗偏离轨道的流星,却精准坠入网窝!裁判反复回看录像,确认进球有效,篮网球员疯狂冲入场内,将哈里斯淹没在欢呼中,而76人主场则陷入死寂——他们成了历史性时刻的背景板。

奇迹的背后:从战术失效到本能反应

这一球的传奇性,不仅在于距离与结果,更在于它彻底打破了篮球战术的常规逻辑,时任篮网主帅劳伦斯·弗兰克在赛后坦言:“我们原本设计了边线接球快速出手的战术,但对手的防守完全封死了路线,德文的选择……是纯粹的球员本能。”

哈里斯本人则形容那一刻“时间仿佛凝固”:“我看到伊戈达拉的手臂封堵了所有传球角度,只能赌一次,出手时我甚至看不清篮筐,只凭感觉将球推向那个方向。”这种在绝境中迸发的直觉,与NBA历史上其他经典绝杀(如乔丹的“最后一投”、雷·阿伦2013年总决赛扳平三分)形成鲜明对比——后者是战术执行与个人能力的完美结合,而哈里斯这一球,更多是天赋、运气与勇气的混沌碰撞。

值得一提的是,这一进球还间接推动了NBA规则细节的讨论,联盟此后更严格规定了“出手时间”与“比赛终场”的判定标准,尤其是针对超远距离进球的回表争议,哈里斯绝杀因此成为篮球教科书里“永不放弃”的案例,也被技术分析师用作“比赛末段防守站位”的反面教材。

历史的回响:绝杀如何定义哈里斯的生涯

对于德文·哈里斯而言,这记绝杀既是高光,也是缩影,作为一名以速度见长的控卫,他曾在2009年入选全明星,生涯场均贡献12.5分5.1助攻,但相较于同时代的保罗、德隆等顶级控卫,他的成就并未达到超级巨星层级,这一记超远三分,却让他的名字永远镌刻在NBA历史中。

年轻球迷或许更熟悉库里、利拉德的中线三分,但哈里斯的绝杀在当年引发的震撼远超今日——在三分尚未成为主流武器的时代,这种进球几乎是对篮球逻辑的“挑衅”。 ESPN曾评价:“哈里斯这一球,让篮球场上的‘不可能’一词重新被定义。”

更深远的影响在于,这一绝杀加速了球队对“空间”和“射程”的重视,尽管哈里斯并非以三分见长(生涯三分命中率仅33.8%),但他的进球证明了远射在绝境中的战略价值,此后几年,越来越多球队开始鼓励球员开发超远投射,为如今的小球时代埋下伏笔。

绝杀的永恒魅力:为何我们仍在谈论它?

十六年过去,为何这一球仍被频繁提及?它完美契合了体育精神的核心——永不放弃,1.8秒、后场发球、双加时疲惫……这些元素叠加成的“绝望感”,与最终奇迹般的结局,构成了体育叙事中最动人的矛盾。

这一球的视觉冲击力历经岁月未褪色,哈里斯的踉跄出手与球的缓慢轨迹形成强烈反差,而篮网的瞬间狂喜与76人的愕然静止,被镜头永恒定格,这种戏剧张力,使其成为社交媒体时代经久不衰的“梗图”与集锦素材。

更重要的是,它代表了篮球运动中最本真的快乐,当过度战术化与数据分析逐渐主导现代体育,哈里斯绝杀提醒人们:比赛最终仍由球员的直觉与勇气决定,正如哈里斯退役后所言:“那一刻,我没有思考历史、数据或概率,我只是个试图赢球的孩子。”

从过去到未来:绝杀文化的演变

如果将哈里斯绝杀置于更广阔的时空背景中,我们会发现,它既是传统绝杀的巅峰,也是新时代的启幕,此前的绝杀多集中于禁区单打或中投(如乔丹、科比),而此后,随着库里、特雷·杨等球员重新定义射程,超远三分绝杀逐渐从“偶然”变为“战术选择”。

即便在2025年的今天,当球员们在中线附近从容出手时,我们仍会想起那个踉跄的德文·哈里斯——他用一记看似不合理的投篮,证明了篮球场上永远存在“理性之外的答案”。

德文·哈里斯的超远三分绝杀,已超越比赛本身,成为篮球文化中的一个符号,它告诉我们,体育的魅力不仅在于胜利,更在于人类对抗局限时的闪光瞬间,十六年后再回首,那一球依然在记忆中划出耀眼的轨迹,提醒着我们:为何热爱这项运动,为何为每一个“不可能”的实现而热泪盈眶。